Что значит софистика

Софистика в древнегреческой философии — это учение софистов, преподавателей красноречия. Софисты учили, что «человек — мера всех вещей», поэтому на сложные вопросы нет однозначных ответов. На все вещи можно смотреть с противоположных сторон, и окончательной истины не бывает.

Софисты были известны умением вести споры, запутывая оппонента и ставя его в тупик. Поэтому слово «софист» быстро стали произносить с осуждением, оно стало означать изворотливого, бесчестного болтуна.

В переносном смысле софистика — это подмена понятий, крючкотворство. Сегодня софистикой называют применение в споре ложных доводов, неправильных доказательств. Синонимы к слову софистика: казуистика, подмена понятий, пустозвонство.

В этом же смысле софизм — нечестный прием в дискуссии, запутывание оппонента, подмена понятий. Синонимы к слову софизм: уловка, увертка, подмена понятий.

Древнегреческие софисты. Философия софистов

Софист в Древней Греции — это платный преподаватель красноречия, искушенный в ораторском мастерстве и ведении дискуссий. В греческих городах-полисах гражданам нужно было лично защищать себя в суде (адвокатов не было) и выступать в народных собраниях, поэтому многие брали уроки у таких учителей.

По-гречески софист (σοφιστής) — это умелый человек, знаток, мудрец. Изначально этим словом обозначали искусного мастера, но уже в древности термин стали использовать уничижительно — в значении «изворотливый спорщик, демагог».

К классическим софистам V-IV веков до н.э. относятся Протагор Абдерский, Горгий из Леонтин, Гиппий из Элиды, Продик Кеосский, Антифонт, Критий Афинский (так называемые старшие софисты), а также Ликофрон, Алкидамант, Фрасимах и другие младшие софисты. Труды большинства софистов не сохранилось, доступны лишь фрагменты и упоминания их идей у других авторов.

Он (Протагор) первый заявил, что о всяком предмете можно сказать двояко и противоположным образом, и сам первый стал пользоваться в спорах доводами…

Он первый стал брать за уроки плату в сто мин; первый стал различать времена глагола и точно выражать время действия; стал устраивать состязания в споре и придумал уловки для тяжущихся; о мысли он не заботился, спорил о словах, и повсеместное нынешнее племя спорщиков берет свое начало от него.

Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов»

Софисты не были едины в своих философских взглядах. Например, идею о том, что все в мире относительно, они объясняли совершенно по-разному:

Человек есть мера всех вещей, поэтому все истинно, утверждал Протагор.

Всякое мнение ложно, поэтому подлинной истины не бывает, считал Ксениад.

В действительности не существует ничего; но если реальность и существует, то человек ее постигнуть не может; а если и может постигнуть — не способен объяснить другому, рассуждал Горгий.

Исходя из этих разных посылок, софисты проповедовали этический релятивизм — обосновывали право каждого человека по-своему оценивать мир с учетом своих интересов.

Софисты четко разделяли законы природы и законы общества. Законы природы действуют для всех, они неизменны. А все человеческие установления — это результат соглашения между людьми. Например, принятое в Греции рабство не вечно, потому что люди от природы равны и свободны, объяснял Алкидамант.

Большинство софистов были атеистами или агностиками — не верили в богов или считали вопрос об их существовании неразрешимым. «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет», — признавал Протагор.

А вот Критий прямо утверждал, что религию выдумали умные люди, чтобы заставить глупых подчиняться и выполнять законы.

Что такое софизм? Примеры софизмов

Софистов критиковали за то, что в спорах они умело пользовались не столько логикой, сколько различными уловками: подменой контекста и понятий, искажением определений, игрой слов. Эти хитрые приемы стали называть софизмами. Аристотель объяснял, что софизм — это «мнимое доказательство», которое лишь кажется верным.

Софизмы делят на два вида:

-

- Логический софизм основан на нарушении логики: подмене тезиса (основной мысли); на ложных посылках; на нарушении хода рассуждения, нелогичном выводе и т.п.

-

- Семантический софизм основан на манипуляциях с языком — на двусмысленности, метафоричности, омонимии или многозначности слов. Мысль из-за этого теряет однозначность, смешиваются термины и понятия.

Примеры софизмов

Что ты не потерял, то имеешь. Рога ты не терял. Значит, у тебя его рога.

Одно зерно — не куча. Если добавить еще одно зерно, это тоже не будет кучей. Получается, если к любому числу зерен прибавить одно зернышко, кучи не будет. Значит, любое количество зерна — это не куча.

Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего — дело хорошее. Следовательно, вор желает хорошего.

Сократ — человек. Человек — не то же самое, что Сократ. Значит, Сократ — это не Сократ.

Человек способен видеть без левого глаза и способен видеть без правого глаза. Других глаз у нас нет. Получается, что человеку не нужны глаза, чтобы видеть.

Еще один классический пример софизма — так называемый софизм Эватла.

По легенде, у Протагора учился судебному красноречию Эватл. По договору, ученик должен был заплатить учителю 10 тысяч драхм, как только выиграет свой первый судебный процесс. Но когда учеба закончилась, Эватл не участвовал в тяжбах и ничего не платил.

Тогда Протагор решил сам подать в суд на ученика и потребовать плату. Он рассуждал так: Деньги я получу в любом случае. Если Эватл проиграет дело — заплатит по решению суда. Если выиграет — заплатит по договору.

Эватл рассуждал обратным образом: Платить я не будут в любом случае. Если я проиграю, то не должен платить по договору. Если я выиграю, то не должен платить по решению суда.

Как разрешилось дело двух софистов — непонятно. Если верить рассказу Авла Геллия, то судьи отказались выносить вердикт, потому что любое их решение противоречило бы самому себе.

Софисты и Сократ

Софистов критиковали великие греческие философы Сократ, Платон и Аристотель. Диалог Платона «Протагор» посвящен спору Сократа с софистом Протагором. Аристотель написал специальную книгу «О софистических опровержениях».

Как и софисты, Сократ не претендовал на абсолютное знание и истину в последней инстанции. Ему приписывают знаменитое изречение: «Я знаю, что ничего не знаю». Но Сократ, в отличие от софистов, считал своей задачей поиск объективной истины и справедливости.

Сократ критиковал софистов за нежелание разделять истину и ложь. Он отмечал, что моральный релятивизм (представление, что все относительно) вреден для общества и государства.

Главным способом поиска истины для Сократа был диалог и логическое рассуждение. Он осуждал ораторское искусство как умение потакать толпе. Хитростям софистов Сократ в диалоге противопоставлял искусно задаваемые вопросы. С их помощью философ обнаруживал противоречия в рассуждениях собеседника и заставлял его самого прийти к нужным выводам.

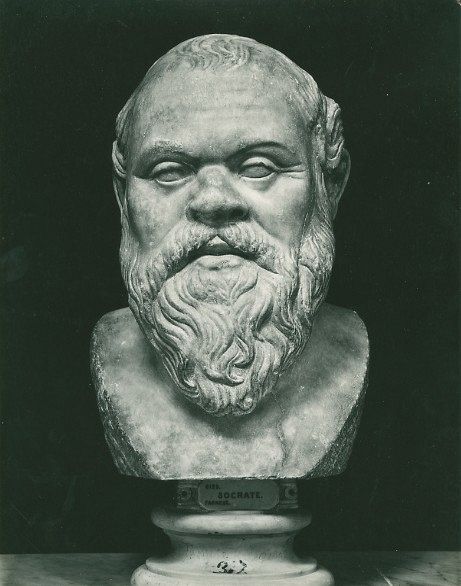

Сократ. Бюст из Национального музея в Неаполе. Фото: Wikimedia

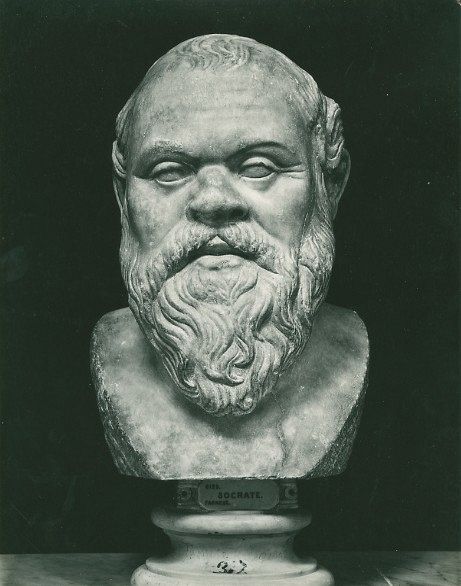

Сократ. Бюст из Национального музея в Неаполе. Фото: Wikimedia